| ☆HOME ☆7大陸を走る ☆著書注文 ☆著書外マラソン ☆平和行進日誌一覧 ☆日誌検索 ☆平和行進十話 ☆平和への旅一覧 (↑まえ ↓つぎ) ☆リンク | |||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 青年期の故郷 山形を訪問-2 (4月29日) | |||||||||||||||||||||||||||

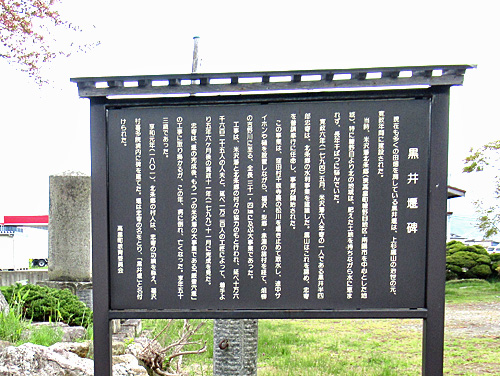

| 高畠町の黒井堰を訪ねる | |||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 黒井堰最上川水路橋(長さ168m)左の建屋が揚水ポンプ場(左岸)=2024/04/29、高畠町糠野目・宮町 | |||||||||||||||||||||||||||

参照 takeda-a.net/20-24-04-29 黒井堰は、九代藩主上杉鷹山の時代、米沢の北部およそ770haに、総延長約32㎞に及ぶ農業用水路を作る灌漑事業で、干ばつなどにかかわらず、安定した水の確保でした。それまでは、干ばつの年は稲穂が実らず、餓死者が出たそうです。 現在、黒井堰の取水口は、水路橋左岸のポンプ場で最上川の水を吸い揚げていますが、以前の取水は5㎞ほど上流左岸の窪田(現置賜橋上流、千眼寺裏)に築いた堰堤でした。急流最上川の水深や水量に左右されず、一定の勾配で全域を潤す技術です。木樋は、長さ七十間、巾7尺、深さ3尺でした。木樋の保存物を見てみたい物です。 現在の水路橋を出口(右岸)でよく見ると、木樋より小ぶりでした。上部の半分は鉄板で蓋され、歩廊でした(立入禁止)。他の半分は、上水道管1本と鉄管2本が添架されていました。 その場所から、コンクリート製堰の蓋を所々踏みながら、黒井堰碑へと歩きました。碑を探すのに苦労したが、年配の農家の人と出会い、丁重な説明を頂き、碑は旧13号線の右側にありました。碑文の判読は出来ませんでしたが、案内板に詳しい説明がありました。 先月、群馬県前橋市の保度田(ほどた)古墳群見学で、1500年前の榛名山大噴火の火山灰等で埋もれた、古墳周辺の田畑の発掘状態を知りました。日本のポンペイです。標高が不均等な広大な土地に、1枚が畳1畳か2畳ほどの田が数100枚も連なるタイムスリップを見ました。被災は春期で、田植えを迎える水田の完成した区域、畦を固め田面を調整中の区域、去年の畔のままの区域等リアルに知り、私が農家で育った1955年(昭30年)頃までと似ていました。戦後の化学肥料、消毒、機械化等の始まる前の原風景です。日本の稲作は、弥生時代から延々と同じような農法で1500年も継がれてきた歴史に堪能しました。 高畠町の父の実家や近くの弟は、同居の子が会社勤めで稲作を引き継がず、加齢と体力の衰えで昨今稲作を止めてしまいました。日本政府が、延々と続いてきた家族的農業経営を国の基幹産業から外し、自動車等の工業製品万能へとシフトしたことが、今日の米不足の高騰になったと思います。そして、生活苦による少子化、過疎化、大都市集中化は、人間も自然もバランスが崩れ、再生が危ぶまれれる時代になりました。 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

| 黒井堰・松川水路橋へのリンク | |||||||||||||||||||||||||||

| ☆HOME ☆7大陸を走る ☆著書注文 ☆著書外マラソン ☆平和行進日誌一覧 ☆日誌検索 ☆平和行進十話 ☆平和への旅一覧 (↑まえ ↓つぎ) ☆リンク | |||||||||||||||||||||||||||

| copyright(c) takeda akihiko all rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||